У каждого сотрудника «Эксперта Юг» есть семейная история, связанная с Великой отечественной войной.

Поделиться

Владимир Козлов, генеральный директор делового медиа «Эксперт Юг»:

— Так вышло, что живых свидетелей войны в своей семье мне пришлось видеть мало — возможно, потому что семья очень рано уехала из родных мест в Дятьково Брянской области в далекий Волгодонск Ростовской области, где строился тогда Атоммаш. Еще несколько лет связь поддерживалась приездами летом к бабушке.

В один из таких приездов запомнилась сценка: мне, шестилетнему, дедушка Толя за ужином говорит, вертя в пальцах четвертинку черного хлеба с маслом: «За такой кусочек... нет, вот за такой, - поправлялся он, откусывая от и без того небольшой четвертинки половину, - вот за такой жизни я во время войны, не задумываясь, отдал бы пять лет жизни».

Во время войны подростком он был в концлагере. Когда с одного из двух дубов, стоящих на огороженной территории, слетал лист, стая ослабевших пленных начинала борьбу за него... Настоящую историю я узнавал уже, гораздо позднее. О том, что его жена, моя бабушка, Мария Ивановна, часть войны провела младенцем на руках у матери, которая вместе с жителями прятались от немцев в землянках, прямо в лесу. Там ее мать и умерла от тифа. Ее звали Фекла, больше никто ничего о ней не знает. Как выжил этот младенец, одному Богу известно. Ее отец, мой прадед Иван Федорович Дулев, очень любил свою первую жену. Он был призван из деревни Желтянка Калужской области в октябре 1941 года, служил сначала в артиллерийском, затем стрелковом полку, отпущен из армии назад в деревню прямо 9 мая 1945 года. Он прожил там всю оставшуюся жизнь, однажды мне довелось побывать там, поспать на горячей русской печи. В его семье было девять детей, старшая девочка — моя бабушка Мария Ивановна, та самая — выжившая после смерти матери.

Поделиться

Иван Федорович Дулев был призван из деревни Желтянка Калужской области. // Фото из семейного архива

Дед был награжден медалями «За оборону Одессы» (декабрь 1942), «За оборону Кавказа» (май 1944), «За оборону Севастополя» (май 1944). То есть он воевал где-то совсем поблизости. Он для меня — образ того народа из глубины страны, который в критические моменты выходит, чтобы спасти ее, установить мир, а затем вернуться обратно, туда, где его очень трудно отыскать.

Дарья Иванченко, руководитель отдела продаж «Эксперта Юг»:

— Моя бабушка Пакова Мария Ивановна родилась в деревне Корогодино Курской области в 1923 году. Она ушла на фронт со второго курса педагогического института. Бабушка была санитаркой на передовой, в медсанбате. Эта хрупкая девушка выносила раненых с поля боя и ассистировала во время операций. Жить приходилось в землянке. В ходе одной из бомбежек бабушка получила контузию, из-за этого она всю дальнейшую жизнь мучилась от головных болей. На фронте бабушка получила воспаление легких. Заниматься своим здоровьем времени не было, в итоге, не долечившись, она заболела туберкулезом. Победу бабушка, воевавшая в дивизии под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева, встретила в Будапеште. Она награждена орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

После войны бабушка окончила институт, встретила дедушку, спустя годы у них родилась моя мама. Мария Ивановна работала учительницей начальной классов, ее очень любили ее маленькие ученики, а она не любила вспоминать события той войны и часто говорила нам, своим внукам, что такое не должно повториться. Она похоронена в Таганроге на Аллее Славы ветеранов Великой Отечественной войны.

Поделиться

Пакова Мария Ивановна выносила раненых с поля боя и ассистировала во время операций. // Фото из семейного архива

Мои дедушка Сеня и бабушка Маша, по папиной линии, вместе со своими маленькими детьми жили в станице Новолеушковской Краснодарского края. В первые дни войны погиб старший брат бабушки - Миша. Получив известие о смерти сына мой прадед, несмотря на преклонный возраст, ушел воевать добровольцем в Казачий полк.

Дедушка Сеня по приказу ЦК партии руководил эвакуацией всего района. Нашей семье пришлось эвакуироваться дважды. Первый раз – в октябре 1941 года, когда фашисты заняли Ростов. Они бомбили колонны мирных жителей наравне с колоннами военных. Вторая эвакуация проходила летом 1942-го – в Дагестан. Моим родственникам приходилось шесть месяцев выживать в одном из аулов: было холодно, еды не хватало, к тому же приходилось противостоять нападениям бандитов. Дедушка Сеня боролся с ними в составе Чрезвычайного отряда особого назначения. Однажды он он попал в засаду и его жестоко избили. Бойцы отряда успели его спасти, но ранения дедушки были тяжелыми – его комиссовали. Наша семья вернулась домой после освобождения Кубани. Дедушка Сеня работал председателем райисполкома, занимался восстановлением района.

Отец мой бабушки, отправившийся на фронт после гибели сына, прошел всю войну. Несмотря на многочисленные ранения, он освобождал Таганрог от фашистов, участвовал в освободительных операциях на территориях Польши, Чехословакии и Германии». У него много наград.

Людмила Автайкина, руководитель корпоративных проектов аналитического центра «Эксперт Юг»:

— Моего деда Ивана Михайловича Базяева, 1919 года рождения, война застала в армии, когда ему было 20 лет. Не возвращаясь домой, он попал на фронт. Дед неохотно делился воспоминаниями о войне. Все, что успела узнать от него, будучи подростком времен СССР, сегодня для меня очень ценно и воспринимается совсем по-другому.

Дед начал войну сержантом связи командира 63-го стрелкового корпуса Леонида Григорьевича Петровского. Эта часть дислоцировались в Приволжском военном округе. В июне-августе 1941 года этот корпус в составе 21-й армии Западного фронта принимал участие в оборонительных боях в районе Рогачева и Жлобина. В июле корпус освободил эти города в ходе контрудара на бобруйском направлении и продвинулся на 30 километров к западу от Днепра. Рогачев и Жлобин стали первыми городами, освобожденными от фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Поделиться

Иван Михайлович Базяев в составе группы из семи человек пытался выйти из окружения. // Фото из семейного архива

Но нашим дивизиям противостояли сразу 22 дивизии врага. Время шло, Красная армия была вынуждена отступить, кольцо вокруг солдат 63-го корпуса с каждым днем сжималось все сильнее. С 13 августа наши бойцы сражались в окружении.

С этого момента начинается история о том, как семь человек, включая моего деда, пытались выйти из окружения, пробиваясь к брянским партизанам, о которых неоднократно слышали во время длительных и изнурительных перемещений в ходе наступления немецких войск.

Мой дед единственный в этой группе мог пользоваться картой и компасом. Шли только ночью — днем старались отдохнуть и добыть хоть какую-то провизию. Ее можно было найти в близлежащих деревнях, но в одной из них по наводке местного полицая красноармейцев захватили в плен. Подробностями пребывания в плену дед особо не делился. Единственное, он рассказывал, как стойко держались советские пленные, говорил, что среди них не было предателей. Один раз деду и другим пленным удалось сбежать из лагеря, но беглецов вскоре нашли и несколько дней держали по плечи в воде. Где конкретно находился лагерь, мне не известно. Я знаю лишь, что дед работал на заводе Siemens, а освободили лагерь войска союзников.

В конце своей истории я хотела бы привести интересный исторический факт: гитлеровцы были настолько поражены храбростью советских солдат, что прозвали формирование Леонида Петровского «черным корпусом». После освобождения в Жлобинском районе удалось обнаружить могилу, на которой на русском и немецком языках было написано: «Генерал-лейтенант Петровский, командир «черного корпуса». Немцы похоронили его как героя - со всеми воинскими почестями.

Ольга Сергеева, главный редактор сайта «Эксперт Юг»:

— Я расскажу о своих прадедах по материнской линии. Они однофамильцы, оба — донские казаки, сельские труженики, участники Великой Отечественной войны. Один из них вернулся с наградами. Другого долгое время было не принято считать героем.

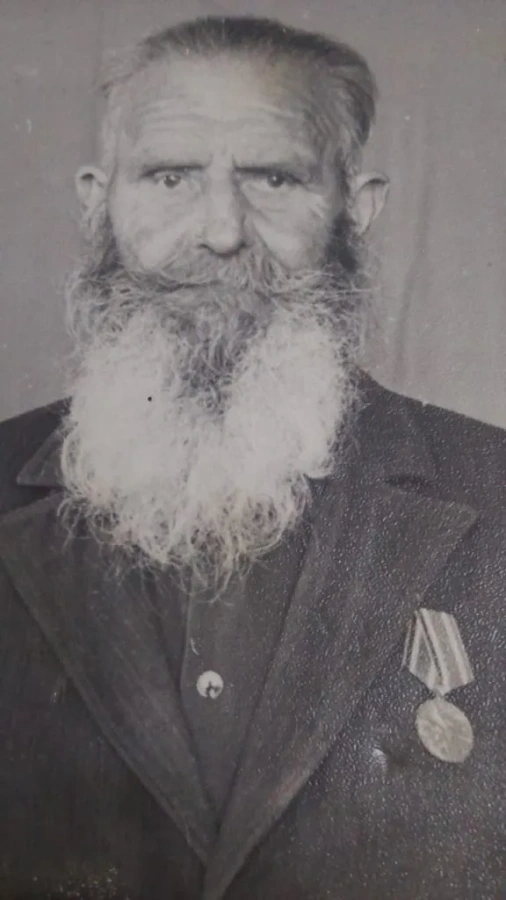

Этот суровый мужчина с бородой - мой прадед Чекунов Емельян Антонович. Он родился в 1896 году и прошел всю войну — в одном из сохранившихся наградных листов сказано, что он был призван в 1941 году Ново-Анненским РВК, Сталинградская области (он воевал на Южном, а затем Украинском фронте).

В ходе Моравско-Остравской наступательной операции мой прадед, рядовой 96 стрелкового полка 140 стрелковой дивизии, был тяжело ранен. Он награжден медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги».

Поделиться

Емельян Антонович Чекунов был тяжело ранен во время Моравско-Остравской наступательной операции. // Фото из семейного архива

Еще более непростые испытания выпали на долю второго прадеда, Чекунова Дмитрия Захаровича. О таких историях сегодня говорить не любят, но я хочу ей поделиться.

Впервые его посадили за те самые колоски. Четверо детей голодали и, чтобы их покормить, он собрал в поле немного колосьев. Кто-то из соседей донес оперативно, после чего прадеда отправили в лагерь. В июне 1941 стали призывать на фронт тех, кто сидел в сталинских лагерях по «мелким» статьям. Так мой прадедушка оказался в штрафбате. Потом он будет рассказывать, что оружия на всех не хватало. В ноябре 1941 года он попал в плен в Крыму.

В информационной системе «Память народа» мы нашли соответствующие записи: шталаг VI K (326), шталаг VI F, шталаг VI J. Я, как человек углубленно изучавший немецкий язык, с ужасом читала: Name… Soldat… Nr. der Erkennungsmarke des deutschen Lagers… Этот номер военнопленного он пронес всю жизнь на своей руке. Моя старшая сестра помнит, как увидела в детстве эту татуировку из цифр: 99524

Попадание советских военных в плен тогда приравнивалось к предательству. А, учитывая прошлое моего прадедушки, после освобождения из концлагеря его отправили в ГУЛАГ. Изможденным он вернется домой в 1952 году. Все это время его жена Ольга, в честь которой меня назвали, ничего не знала о его судьбе, но ждала и верила.

Поделиться

Дмитрий Захарович Чекунов (в центре фото) со своей семьей. // Фото из семейного архива

О своем пребывании в лагерях Дмитрий Захарович или, как ласково называли его внуки и правнуки, - «Дед Митя», ничего не рассказывал, объясняя это тем, что такие подробности его родным и близким лучше не знать. На родине его героем не считали. Каждое 9 Мая он стоял у калитки и тихо плакал. Он умер непризнанным ветераном.

Татьяна Красота, руководитель отдела мероприятий для бизнеса делового медиа «Эксперт Юг»:

— Когда началась война, моему отцу Красота Ивану Егоровичу исполнилось 16 лет. Он как раз окончил школу и собирался поступать в медицинское училище, но судьба распорядилась иначе. Когда немцы вошли в их село в Черкасской области на Украине, то первое, что они сделали – назначили полицаев из местных жителей. Эти люди хорошо знали своих односельчан: у кого сколько детей, какого возраста, где живут коммунисты, работники администрации и т.д.

Коммунистов расстреливали. Отец оказался свидетелем такого случая. Недалеко от их дома жил милиционер, когда за ним пришли, он попытался убежать, но фрицы расстреляли его в спину очередью из автомата на глазах у соседей. Для отца эти события стали началом войны.

Потом молодежь стали угонять в Германию – по улицам ездила машина, в громкоговоритель объявляли, кому нужно прийти на пересыльный пункт. Так забрали моего отца и его сестру. Их старший брат к тому времени уже был на фронте. Я помню, как спрашивала у своего отца: «Папа, неужели нельзя было убежать, спрятаться?» Он отвечал: «Немцы угрожали, что, если мы не явимся, заберут наших престарелых родителей, а родителей было жалко».

Поделиться

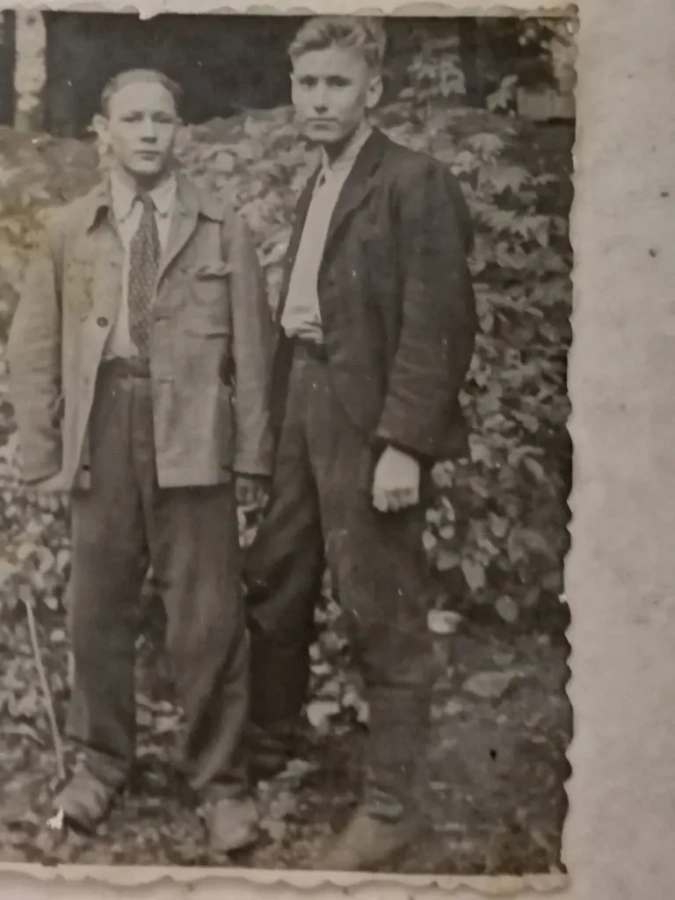

Иван Егорович Красота, здесь ему 19 лет (слева) и его земляк, тоже угнанный в Германию, Сергей Пархоменко (погиб на войне). // Фото сделано в Польше после освобождения советской Армией, перед отправкой на фронт.

В товарных вагонах под охраной немцев отца и сестру в числе других угнанных ребят отправили в Польшу. Разгрузили состав в лагере для принудительных работ – Бургвайде. Оттуда папу направили на металлургический завод Бальдонгютте в городе Катовице. Он пытался бежать, но был пойман и, как штрафник, переведен на работу в самый тяжелый горячий цех. Работали там бригадой: 2 француза, один поляк и мой отец - на тот момент ему исполнилось 17 лет.

После освобождения нашими войсками в январе 1945 года отец пошел на фронт. Он служил в пулеметной роте 543-го стрелкового полка 120-й Гатчинской дивизии. Отца назначили вторым номером: он должен был переносить орудие, которое весило более 60 кг. Первым номером был опытный боец – Игорь Цыбульский, сибиряк. Отец называл его – «мой воспитатель» и всю жизнь был ему очень благодарен за то, что остался жив на войне.

Войну папа закончил недалеко от чехословацкой границы. Он вернулся с войны в апреле 1949 года, так как еще служил в армии, и, как сельский житель, был направлен в Венгрию в 66-е кондепо для подготовки к отправке в СССР армейских и трофейных лошадей.

Дмитрий Горунов, дизайнер журнала «Эксперт Юг»:

— Герой моего рассказа – мой дед Валентин Андреевич Варич, гвардии капитан артиллерии (2-й Белорусский фронт). Одним из моих первых воспоминаний про деда стало то, как он нёс меня на руках в детский сад, и сизый дым его папиросы клубами проносился мимо моего лица. Для меня он был человеком из стали, гранитной глыбой, сочетающей в себе несокрушимость чести офицера, убежденного коммуниста и интеллигентность инженерной школы.

Поделиться

Валентин Андреевич Варич перед наступлением на своем участке фронта одним из первых ворвался в траншеи немцев и принял участие в рукопашной схватке. // Фото из семейного архива

Про войну дед совсем не рассказывал. Я слышал только одну историю, рассказанную им на встрече с ветеранами в нашей школе, о том, как уже в конце войны, после взятия Кёнигсберга, их подразделение стояло на отдыхе, и на расположение их части случайно вышла заблудшая немецкая колонна, состоявшая из нескольких танков, БТРов и грузовиков с пехотой. Наши бойцы слаженно развернули свои 122 мм гаубицы М-30 и прямой наводкой разбили противника.

И только после того как открыли архивы с наградными листами участников ВОВ, я узнал, что свой первый орден Красной звезды дед получил, когда перед наступлением на своём участке фронта, он сначала корректировал огонь артиллерии на переднем крае, затем присоединился к атаке пехотинцев, одним из первых ворвался в траншеи немцев и принял участие в рукопашной схватке. Тогда он был всего лишь 20-летним младшим лейтенантом.

Катерина Кайгородова, заместитель главного редактора журнала «Эксперт Юг»:

— Дед Яков Кайгородов до войны успел окончить 8 классов. И, хоть в Сибири не было ни оккупации, ни бомбежек, ни голода, нормальная жизнь на несколько лет была прервана. Ушел на фронт и погиб старший брат Фёдор, вслед призвали среднего брата Петра, он вернулся в 1945 году.

Мой дедушка работал на оборонном предприятии, которое было создано на базе двух заводов, эвакуированных из Одессы и из Коломны. В мирное время на них выпускали граммофоны и пластинки, а в войну перепрофилировали под производство радиостанций, приемников и компонентов для разнообразной фронтовой аппаратуры. Дед освоил работу на производстве, а кроме того, налаживал связи с другими эвакуированными в Сибирь заводами. Внукам он рассказывал, как его с простыми саночками отправляли в командировки в Томск за мелкими деталями для радиоаппаратуры.

А лучшим временем в жизни дедушка Яша называл послевоенные годы, когда с радостью встречали родных, и страна в едином подъеме восстанавливалась после страшной войны.

Андрей Теслюков, руководитель отдела дистрибуции:

— Мой дед – Владимир Георгиевич Кушнир, инженер, летчик-испытатель, завершил военную карьеру в звании полковника, занимая должность старшего военного представителя Ростовского вертолетного завода.

Среди множества наград хочу выделить два ордена Красной Звезды, один из которых он получил в мирное время — за разработку надежной боевой машины, которая до сих пор в различных модификациях стоит на вооружении российской армии и армий многих других стран.

Поделиться

Владимир Георгиевич Кушнир – инженер, летчик-испытатель, завершил военную карьеру в звании полковника. // Фото из семейного архива

Дед не любил вспоминать войну, поэтому те немногие эпизоды, которыми он делился, я запомнил. До войны он поступил в Днепропетровский высший авиационный институт. Тогда такие заведения назывались Высшими авиационными школами (ВАШ). С началом войны институт эвакуировали вглубь страны, но обучение не прекращалось, ведь стране требовались военные кадры, особенно летчики. Лучших курсантов, тех, кто успешно осваивал программу и отличался в боевой и политической подготовке, направляли на расположенный неподалеку авиазавод для перегонки готовых машин на фронтовые аэродромы. Среди этих курсантов оказался и мой дед. Вылетов было много, событий – еще больше, но один случай особенно глубоко врезался в память.

В тот раз они перегоняли четыре новеньких самолета, прямо с конвейера. Поскольку машины отправляли с тыла, их не всегда успевали укомплектовать боеприпасами. На подлете к аэродрому назначения в небе внезапно появились немецкие истребители. «Мессеры» – так во время войны называли немецкие «мессершмитты» – зашли со стороны солнца. Его свет ослепил наших летчиков, а отсутствие боекомплекта сделало их совершенно беззащитными.

Фашисты принялись расстреливать наши самолеты. Ситуация казалась безнадежной и дед решил, что это его последний вылет. Пытаясь уйти от преследования, он отчаянно маневрировал. Несколько пуль прошили фюзеляж и задели хвостовое оперение, из-за чего самолетом стало сложно управлять. К счастью, зенитчики, расположившиеся вокруг аэродрома, открыли огонь и на время отвлекли противника. Поймав момент, дед резко пошел на снижение и совершил экстренную посадку. Так же поступили и остальные летчики. Зенитчики отогнали фрицев. На память об этом дне у деда на лбу осталась отметина на всю жизнь: во время жесткой посадки он ударился головой о фонарь кабины. Слава Богу, все остались живы, а враг ушел ни с чем.

Всю свою жизнь Владимир Георгиевич посвятил небу и любимому делу, он был настоящим летчиком. Я навсегда запомнил его любимую поговорку: «Главное, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок».

Оксана Пошивайло, координатор-редактор делового медиа «Эксперт Юг»:

— Воспоминания о войне в моей семье, как игрушечное лоскутное одеяло, которое невозможно собрать, небрежно сотканное из трех-четырех странных лоскутов.

Папины родители жили в Магдалиновке Днепропетровской области. Отец, Константин Карпович Пошивайло, в начале войны ушел на фронт. После контузии в Средней Азии занимался мобилизацией и вернулся только после окончания войны. О том, что происходило с ним в это время дома не говорили, умер дед, когда мне было семь лет. Папина Мама, Мария Денисовна Каминская, осталась в Магдалиновке одна с мальчишками-погодками, трех и четырех лет, папиными братьями. Бабушка тоже долго не рассказывала, как они жили в те годы. И только когда мне было лет 15, поведала, что выдюжили благодаря односельчанам. Семьи коммунистов, бойцов Красной Армии, подлежали расстрелу. И когда все село согнали пофамильно зачитывали список и тут же стреляли, на фамилию Пошивайло никто не отозвался. Она, прижимая мальчишек к себе, промолчала, как Каминская, и никто из соседей не упомянул, что это семья коммуниста Пошивайло. И еще говорила о том, что лишь от немцев, например, они узнали, что такое шампунь…

Поделиться

Константин Карпович Пошивайло после контузии в Средней Азии занимался мобилизацией. // Фото из семейного архива

Мамина Мама, Мартынюк (Моторина) Анна Степановна, долго не могла попасть на фронт как дочь врага народа, но тем не менее в с 1943-го служила зенитчицей в Москве. Отец, Мартынюк Иван Иосифович, кадровый офицер, закончил ЛУС, всю войну служил связистом в Подольске. А после войны их сразу отправили на Сахалин.

Поделиться

Мартынюк (Моторина) Анна Степановна, долго не могла попасть на фронт, как дочь врага народа. // Фото из семейного архива

Мамины родители были еще более немногословны. За 20 лет моего знакомства с дедом я единственный раз спросила о войне, и он довольно жестко ответил: «Вам этого знать не нужно. Никогда». Как отрезал. Последний возможный лоскут памяти.

Екатерина Кравченко, редактор-корреспондент делового медиа «Эксперт Юг»:

— Я родилась через 52 года после окончания войны. Мое детство прошло рядом с людьми, которые видели и пережили ее детьми. Когда немцы захватили Ростов в 1942 году, дедушке было четыре года. В один из дней оккупации он попал под облаву карателей. Фашисты собрали играющих на улице детей, выстроили в ряд и пустили пулеметные очереди над головами. Развлекались так. Могли расстрелять, но спасло чудо. Проходивший мимо немецкий офицер, увидев это, велел прекратить.

Поделиться

Алексей Васильевич Веревкин 4 июля 1942 года был арестован по доносу, как член ВКПб. // Фото из семейного архива

Отец моего дедушки, Алексей Васильевич Веревкин, участник 1-ой Мировой и Гражданской войн, работал на одном из оборонных предприятий Ростова и имел бронь. 24 июля 1942 года был арестован по доносу, как член ВКПб. Одним из мест, где немцы содержали арестованных ростовчан, была тюрьма на Кировском. Туда попал и мой прадед. Родные смогли передать ему только одну передачу. Через пять дней после ареста передачи для него принимать перестали. Дедушка вспоминал, как на следующий день после освобождения Ростова, 15 февраля 1943 года, к тюрьме стали приходить ростовчане, искавшие своих родных. Был среди них и мой дедушка со своей мамой. Ворота были открыты. Во дворе — яма, куда немцы с начала оккупации сбрасывали убитых. Многие тела опознать было невозможно. Люди узнавали родных по обрывкам одежды. «Мы своего не нашли», — говорил дедушка. Прабабушка искала мужа до конца своей жизни, писала запросы, но ничего не смогла узнать о его судьбе.

Другой мой дедушка во время войны оказался в детском доме. Родители были сотрудниками НКВД и как только началась война, ушли на фронт. Оставить ребенка было не с кем. Об их службе мы знаем мало. Прадедушка, Игорь Калиникович Кравченко, прошел всю войну и был дважды ранен.

Прабабушка, Антонина Алексеевна Кравченко, работала в штабе. После Победы они несколько лет искали сына. Архивы были утрачены. Оказалось, детский дом эвакуировали в Среднюю Азию. Приехали, встретили сына на улице и сразу узнали. Он ехал на бричке и вез воду в детский дом.

Поделиться

Игорь Калиникович Кравченко, прошел всю войну и был дважды ранен. // Фото из семейного архива

Бабушке было четыре, когда началась война. Отца, Алексея Гавриловича Малеева, сразу призвали на фронт, он был артиллеристом и погиб в июле 1943 году в Курской области. Мама, Мария Кондратьевна Кирий, была медсестрой в прифронтовом госпитале. В санитарном эшелоне доехала до Германии. Выносила с поля боя раненых бойцов. Была ранена и сама, получила осколочное ранение обеих ног. Ее двое маленьких детей были рядом с ней всю войну. Бабушка рассказывала, как ребенком веселила и подбадривала раненых, пела и рассказывала стихи. Один из солдат плакал, делился с детьми своей едой и говорил: «У меня дома четверо таких же». Еще бабушка рассказывала, как взрослые отгоняли детей от окон эшелона, на столбах вдоль железной дороги висели повешенные, на земле лежали изуродованные тела солдат и мирных жителей.

Вторая моя бабушка была младшей из трех сестер в семье. Старшую немцы угнали в Германию. Среднюю родители прятали в доме под полами. Во время очередной облавы в Ростове немцы пришли в дом за второй сестрой, но найти не смогли. Тогда они вытащили самую младшую, восьмилетнюю девочку на мороз и стали окунать лицом в снег, требуя выдать сестру. Бабушка вспоминала, что задыхалась, но сестру не выдала.

С благодарностью и уважением к подвигу народа-победителя,

команда «Эксперта Юг»